Этимологический Словарь показал, что бывают слова, у которых смысл в большей степени зависит не от корня, а от приставок и суффиксов. Это характерно как для иностранных языков (например, адсорбция и абсорбция), так и для наших. Например, слова деть, одевать, надеть, надежда, одежда — однокоренные. Но в чём смысл?

Девушка держит раскалённую сковороду — масло после фритюра ещё булькает и нещадно чадит сизым дымом. В уме мысль: «Всё занято! Куда же её подевать?»

Парень торопится на работу. Найдены отглаженные брюки, чёрный пиджак. Пятнистый галстук… Вот он, языком разлёгся на спинке стула. Где же рубашка? Юноша использует то же слово, призывая на помощь супругу: «Куда ты подевала мою рубашку?»

Как так может быть, что одно и то же слово подевать несёт два разных значения?

- В первом случае девушка думала, куда сковороду положить.

- А во втором парень спрашивал, где рубашка спрятана.

Но это ещё ничего. Можно как-то на контекст подумать, или просто внимания не обратить.

Но что вы скажете про слова одежда и надежда?

Абсолютно несходный смысл. Отличие — только в приставках. Как, во имя здравого смысла, одинаковый корень -дежд- обладает столь разными значениями?

Раньше мы не раз сталкивались с омонимами. Например, брак и брак, коса и коса, замок и замок, ключи и ключи. В некоторых случаях (как с браком) это просто слова из разных языков. В других, как с ключами, значение лишь капельку сместилось, оставшись прежним (хоть и позабытым).

Но как одеяние связано с знанием, что в будущем что-то будет?

Как связано одеяние и деяние? Рубашка и процесс?

Поразительно, да?

А вот и ответ:

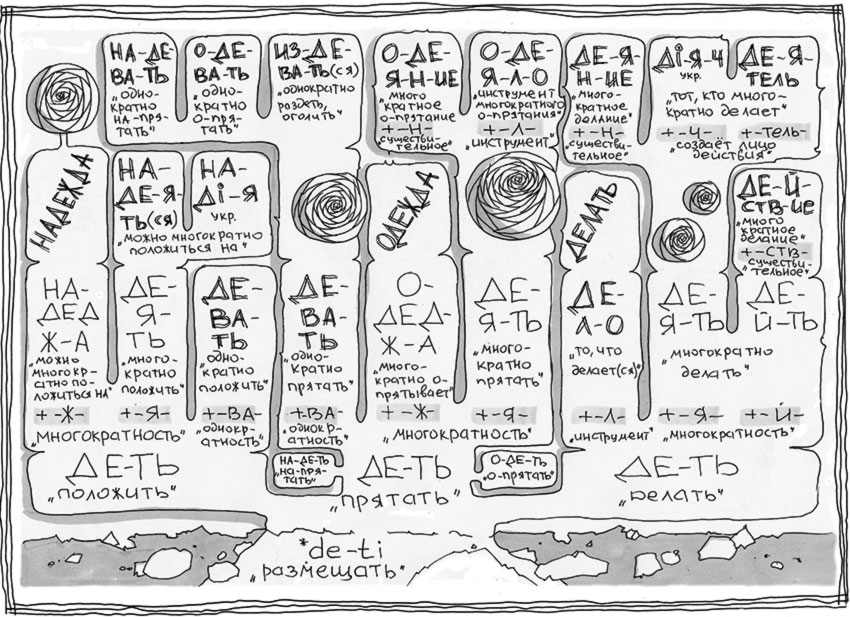

Наверное, глядя на картинку, вы уже обо всём догадались. Хитрость в том, что в древности за словом деть закрепились три значения. Эти значения — то, на что распалось первичное значение «размещать».

Итак, при размещении человек

- Кладёт

- Прячет (иногда).

- Действует.

При этом он много чего ещё делает, но предкам показались значимыми именно эти компоненты размещения. Они же и выступили как три значения древнего слова деть.

Деть как «положить», деть как «спрятать» и деть как «делать».

К одинаковым словам с разным значением юморные предки присоединили одинаковые суффиксы. Получились ещё более похожие слова… С разным значением.

Поняли, почему подевать «положить» и подевать «спрятать» отличаются? У них разное происхождение — от слов с разным значением. Хоть, наверняка по приколу, одинаковых на вид. Абсолютные омонимы, значения которых разошлись.

Точно так же и с одеянием — деянием. У слов разные предки — слова с разным значением. У одеяния корень значит «прятать» (одеяние опрятывает тело). А у деяния корень значит «делать».

У одежды корень значит «прятать», у надежды — «положиться» (когда человек надеется, он полагается на что-то, верит, что это не подведёт).

Никакому другому языку такой бардак даже не снился. Славяне впереди планеты всей 🙂

Поэтому вывод: в любой, даже самой запутанной ситуации, можно разобраться, если

- А. Пойти к её истокам.

- Б. Прибегнуть к графической демонстрации (см. рисунок).

Удачных выходов из путаницы!

Задавайте вопросы Словарю!

Очень классная объяснение, на других сайтах такого не нашел. Благодарю!

да нет никакого расщепления, поместить рубашку и поместить сковороду… никто намеренно не прятал рубашку, просто случайно поместил, а куда — забыл/ Но даже если намеренно, то всё равно поместил… Кажется автор не учитывает, что на одно действие можно использовать сорок разных слов и каждое будет отражать или не отражать те или иные нюансы. А если следовать логике автора, то можно слово «делать» расщепить на все существующие глаголы действия, слово «смотреть» расщепить на все глаголы, отражающие акт зрительного восприятия, например видеть, глазеть, подглядывать и т.д. А на деле тут нет никакого расщепления, просто разные слова, отражающие разные нюансы…

Было любопытно и познавательно. Но, я так понимаю, что слово ДЕТИ, ДЕТКА (в значении «потомство») тоже как-то связано со смыслами «положить», «спрятать», «делать»?